【インタビュー】防災は“訓練と備蓄”から始まる――株式会社e防災支援 岩崎氏インタビュー

今回は、株式会社e防災支援の岩崎さんへのインタビューです!

岩崎さんは、定年退職後に防災関連の会社を立ち上げ、防災業界で活躍されています。防災分野における課題意識や、株式会社e防災支援様が提供されているサービスや取り組みについて、深堀しました!

ーーまずは、簡単にご経歴を教えてください。

株式会社e防災支援の岩崎です。

大阪出身で、関東に来て20年以上経っています。

塗料メーカーの関西ペイントで商品企画の責任者や営業などを務め、定年退職した後に起業しました。

ーー定年退職後にご自身で起業されたのはきっかけがあったのですか?かなりの挑戦だと思うのですが…

前職にて特殊な消毒低減塗料の展開先として防災市場のマーケティングを行っていました。同市場の製品品質や備蓄実態には改善すべき点が非常に多くあるという課題に直面しました。課題解決できれば社会貢献と大きな潜在需要の創造に繋がるのでは?と思い起業することにしました。

ーー防災士の資格を持っているということですが、防災士の資格をとったきっかけを教えてください。

能登半島地震の災害支援活動を防災士会の理事の方と一緒に取り組み始め、さらに現地で活躍する防災士の方々の姿を見て、又被災地の状況を目の当たりにし、同資格を取得したい思いが強くなりました。そして防災市場に関わる人間として必要と考え、起業後すぐに受験申請しました。

ーー被災地での活動や起業していて気が付いた、現在の防災業界に対する課題認識はありますか?

防災製品には品質懸念問題を有する製品が多数ある事と、災害備蓄に関しての情報、知識・経験が浸透していないことです。

購入する側に知識・経験の不足と品質確認方法がない点についてはある程度致し方ない事ですが、製造する側は被災地の実状を踏まえた使い方や適性品質を確立すべきですし、販売する側は購入者が直面するであろう被災状況や備蓄条件を踏まえた販売提案を柔軟かつ個別にすべきです。

具体的には以下のことが問題だと考えています。

①現在、多くの建物はその耐震性の向上によりトイレブース(便器)は損壊せず、使用可能です。ただし現実的には上下水道の使用不可が想定されるため、非常用トイレ袋の備蓄が最優先されるべきです。にもかわらず提案されていなかったり、備蓄数が少なかったり、もしくはトイレ数がそもそも不足している避難所等に限定して必要となる簡易組立式トイレが提案されていたりすることがあります。

②非常用トイレ袋に関しては成人は排尿量400~500ccの場合も多いにも拘わらず(高齢者・子供は300cc程度)、凝固量が300cc程度で且つ凝固時間が長い粉状タイプが多いこと。

同タイプは水では良好な凝固性能を示しますが尿もしくは尿代替えの生理食塩水で評価すると同様の結果が得られず、品質的に懸念を感じます。又未凝固のままトイレ袋を袋締めする作業やその後の保管時には液漏れが心配です。

③発災時は停電が想定されますが、電気式や使用可能回数の少ない充電式製品が提案されていること。

ーー被災したときに絶対に必要になるトイレだけでも、かなりの問題があるのですね。他の防災グッズでも、様々な問題がありそうです。

備蓄に関しての他の防災製品に関しても「フェーズフリー」というワードを大事にしています。

法政大学現代福祉学部水野教授が取り組まれている「平常時からキャンプを楽しみ、発災時もキャンプで豊かな避難生活を」のコンセプトが「フェーズフリー」です。その取り組みに感銘を受け、提案時のキーワードとしています。

防災備蓄に関しては予算も備蓄スペースも限られます。

例えば「毛布」は発災時に必要となりますが、「毛布」の機能だけだと災害時専用となり備蓄庫を占有してしまいます。

ところが毛布兼用で寝袋、膝掛け、クッション、敷物にも使える製品がキャンプグッズに存在します。膝掛けやクッションであれば日常生活の場(事務所イスやソファー)でも使用でき備蓄スペースの削減が可能です。

そんな多用途・多様性・日常性の有る製品を提案することが問題解決に繋がると考えています。

ーー備蓄してある防災グッズのメリットデメリットを一つひとつ考えていくとデメリットの方が多くありそうですね。

ーー株式会社e防災支援様の活動内容を教えて下さい。

顧客の中心は企業法人・介護施設です。

活動内容は防災対策提案・備蓄品購入アドバイス等で、ハザードマップや備蓄優先順序を踏まえて打ち合わせし、使い方、保管場所の説明会を従業員の方に丁寧に説明を行っています。大企業や大型オフィスビルなどは既に備蓄されているところも多いので中小企業が中心となっています。介護施設は昨年4月にBCP立案が義務化され、各施設とも各種訓練や備蓄を具体的に進めていく段階のところが多いので重要と考えています。

介護施設での説明会は職員に加え近隣自治会の参加もあり、個人(家庭)や自治会からの引き合いも多いです。

ーー中小企業との折衝時のポイントなどはありますか?

長期間の避難(生活)を想定するのか、短期間の従業員帰宅困難対策を想定するのかでは備蓄する製品やその優先順位も異なります。前述の通り備蓄スペースや予算は限られますので中小企業等に関しては備蓄の主旨目的、優先順位を明確にしフェーズフリーの考え方を含めて保管場所もご提案しています。

ーー株式会社e防災支援様の活動内容を他社と比較したとき、違いやこだわりなどはありますか?

顧客が想定する被災状況に応じ、面談/打ち合わせを重ねて柔軟且つ最適・必要最小限の備蓄をご提案することです。

ーー保管場所の説明会自体は無償で行うことが多いのですか?

防災関連製品をまとめてご購入頂いた顧客には無償で実施しています。各種アドバイスや指導のご要望に関しては一定額を頂くこともあります。「被災地で本当に必要なトイレ対策とは?」については聞かせてほしいとの要望が強いです。

ーー先ほどの質問と重複してしまうかもしれないのですが、活動の中で注力していることなどはありますか?

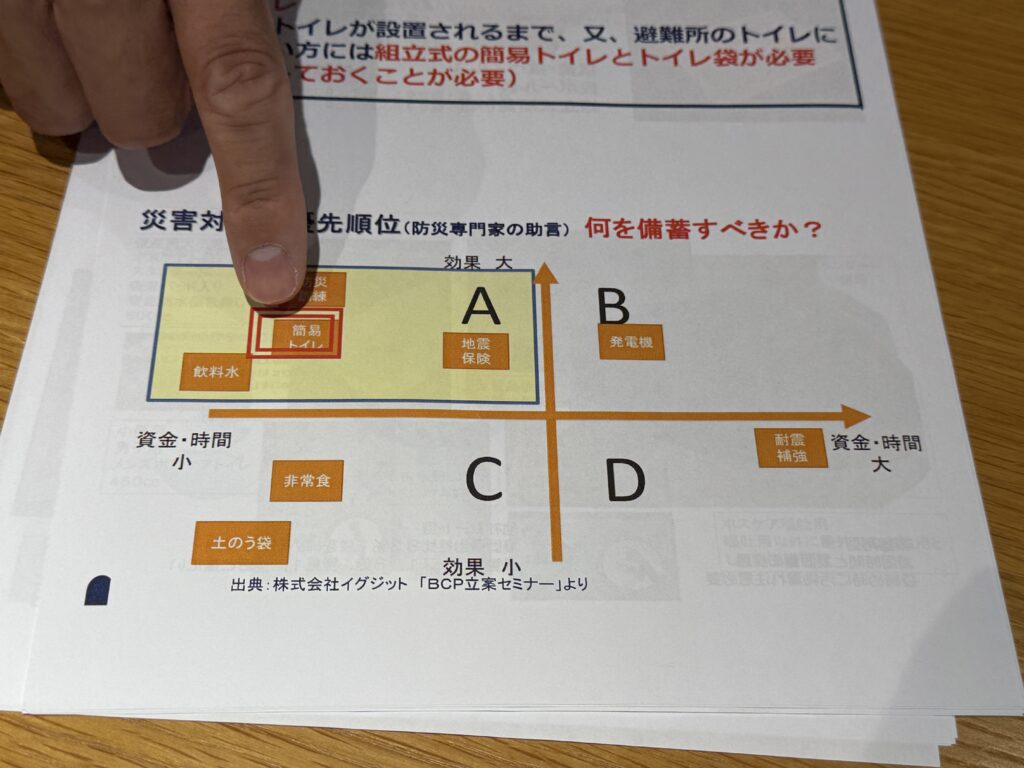

災害備蓄(対策)は「四象限の画像」で表されるとされており、現実的にAの部門から実施する事になり、備蓄品はトイレと飲み水が優先順位のツートップとなります。

「何から備蓄すれば良いか分からない」方が多いので、これらの商品群を中心にご提案することが多くなってしまうのですが、本当に優先順位が高い物は何だと思いますか?

ーー効果が高くて、お金がかからないものは・・・

一番お金がかからなくて、必要なものは、訓練です。絶対に訓練だと思います。

「災害が起きました。机の下に隠れましょう。避難順序通り行動しましょう。」は勿論必要ですが、違う内容も必要です。みんなで備蓄品はどこに何がどれくらいあるのかを見に行く訓練(行事)でもいいです。備蓄の実態がわからないでは意味がありません。本当にこの場所に保管していて問題ないのか?の議論になっても良いと思います。

ーー最後に、今後の展望や連携していきたい企業や個人などあれば教えてください。

独立した介護施設間の横の繋がりは小さいのが実状なので、今回のようなメディアを通じての情報発信、講演会や説明会の実施で自社の存在を高めていきたいと考えています。

防災分野に横展開可能な商品(フェーズフリー商品)を探し、顧客別オリジナル防災セット(ex1宿泊施設向け、ex2帰宅困難従業員対策セット)を少量数で製品化することも検討中です。

防災備蓄は購入される企業・法人の目的・条件等で大きく変わり、本当に必要で適切な商品を適正量だけ購入いただけるよう提案していきたいです。そのためには日常時と発災時の両方で使用可能な商品(フェーズフリー商品)を探求し、顧客別オリジナル防災セット(例:訪問介護先在宅避難用、帰宅困難従業員対策用)を少量数で製品化できるように進めていきます。

よって専用の備蓄品を求めておられる顧客を持つ商社との連携やフェーズフリー可能な商品を持つメーカーとの取引拡大を目指したいです。

ーー岩崎さんありがとうございました!